Textilarbeiterinnen im Kanton Glarus in der Obhut katholischer Kongregationen

Die Geschichte des einst stolzen Textilstandorts Glarus ist auch eine Geschichte der Migration. Die Produktion und Verarbeitung von Textilien im industriellen Massstab waren lange Zeit äusserst arbeitsintensiv. So wurden seit dem Aufkommen der Spinnereien und Webereien in Glarus die notwendigen Arbeitskräfte, insbesondere Frauen, auch international angeworben. An den Industriestandorten angekommen, mussten die Textilarbeiterinnen irgendwo untergebracht werden. Katholische Kongregationen hielten hierzu ein passendes Angebot bereit: Sie führten an die Fabriken angegliederte Heime, in denen Ordensschwestern über die jungen Frauen wachten.

Italienische Arbeiterinnen für den letzten Textil-Boom

Die Textilindustrie in der Schweiz hatte seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert einen hohen Bedarf an weiblichen Arbeitskräften für die filigranen und gleichzeitig repetitiven Hilfsarbeiten entwickelt. Zur Deckung dieses Bedarfs entstanden in Fabriknähe sogenannte «Mädchenheime», welche die meistens noch sehr jungen Frauen während der Zeit ihrer Tätigkeit beherbergten. Bis vor dem Zweiten Weltkrieg stammten diese grösstenteils aus katholischen Kantonen der Schweiz. Dies hatte unter anderem mit einer verkürzten Schulpflicht in den katholischen Gegenden zu tun, die bereits mit zehn Jahren erfüllt war, womit die Kinder anschliessend für die Arbeit in der Fabrik zu Verfügung standen. Die Kinder aus dem reformierten Kanton Glarus durften hingegen erst ab zwölf Jahren beschäftigt werden.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Textilbranche in Glarus ein – wie wir heute wissen – letztes grosses Aufbäumen erlebte, wurde der noch einmal gestiegene Bedarf an Arbeitskräften mit jungen Frauen teilweise aus dem Tessin, mehrheitlich aber aus Norditalien gedeckt. Die Italienerinnen arbeiteten für wenig Lohn und analog zu den Gastarbeitern und -arbeiterinnen in anderen Branchen konnten sie bei Bedarf und je nach Konjunktur schnell wieder in ihr Heimatland zurückgeschickt werden.

Die rekrutierten jungen Italienerinnen stammten zumeist aus armen Verhältnissen und aus konservativ-katholischen Familien. Eine Verpflichtung der Mädchen in der Glarner Textilindustrie versprach den Eltern dabei nicht nur finanzielle Entlastung. Durch die Arbeit in der Fabrik und das Leben in den katholischen Heimen sollten die jungen Frauen auch an Disziplin, Gehorsam und religiöser Frömmigkeit gewinnen. Entschädigung und Aufenthaltsdauer wurden vertraglich festgelegt. Oftmals fanden sich die jungen Frauen unverhofft schnell in einem fremden Land wieder, in dem sie weder die Sprache noch die Gepflogenheiten kannten, und in dem sie rund um die Uhr von Ordensschwestern überwacht wurden.

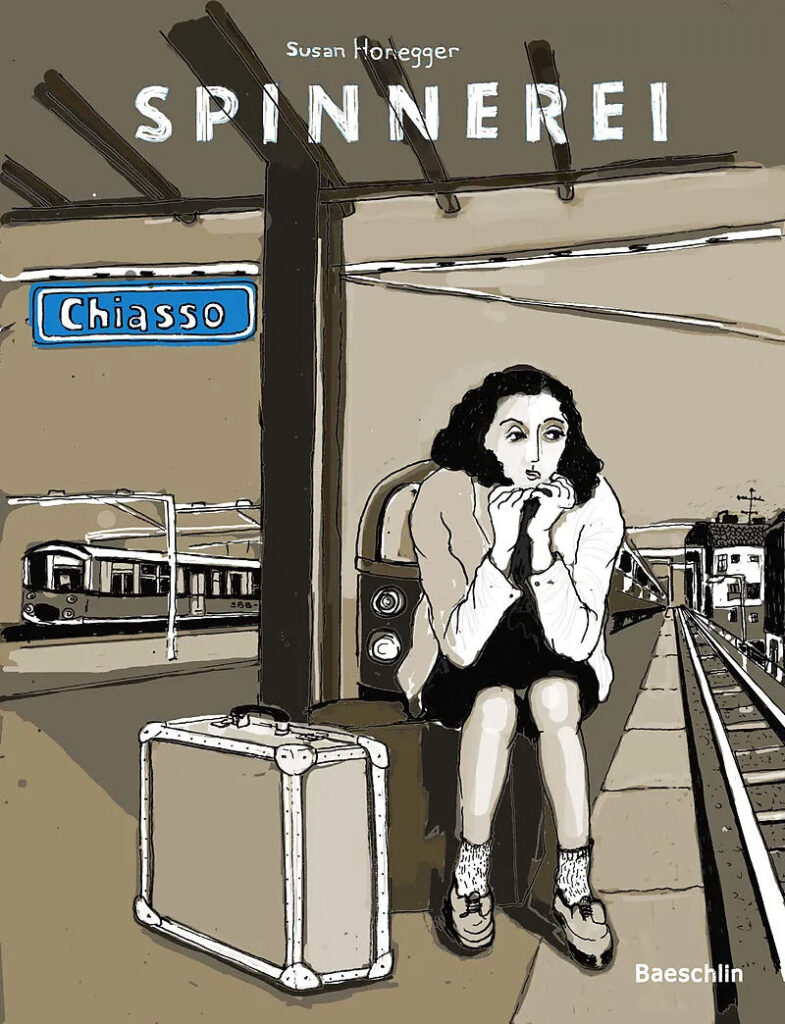

Eine 2022 erschienene Graphic Novel der Künstlerin Susan Honegger erzählt die Geschichte einer jungen Arbeiterin aus Italien, die in den 1960er-Jahren in einem der Mädchenheime im Kanton Glarus untergebracht war. Die fiktive Geschichte stützt sich auf ausführliche Recherchen und spielt an historischen Schauplätzen. Sie gibt einen Einblick in das Leben, das Lieben, die Wünsche und Träume der Arbeiterinnen in der Glarner Textilindustrie der Nachkriegszeit. Und sie erzählt von der Härte und der Strenge des Lebens in der Fremde, im engen Rahmen eines fiktiven Mädchenheims, und auch von der dort erlebten Gewalt.

Graphic Novel «Die Spinnerei» von Susan Honegger

Reale Mädchenheime gab es im Kanton Glarus nach dem Zweiten Weltkrieg laut der Historikerin Susanne Peter-Kubli in Linthal (Spinnerei Kunz), Rüti (Schuler), Betschwanden (Legler), Hätzingen (Tuchfabrik Hefti), Schwanden (Spinnerei Paravicini), Engi (Weberei Sernftal), Riedern (Neue Weberei Riedern) und Mollis (Jenny). Damit existierte im hinteren Glarnerland in fast jedem der Dörfer ein Mädchenheim. Einige weitere hatten seit dem 19. Jahrhundert über kürzere oder längere Zeit existiert, waren aber wieder verschwunden. Geführt wurden diese an die jeweiligen Industriebetriebe angegliederten Heime von katholischen Ordensschwestern, die sogenannten «Kongregationen» angehörten, beispielsweise den Schweizer Ingenbohler Schwestern, den Menzinger Schwestern oder verschiedenen italienischen Orden, die spezifisch mit der Betreuung der italienischen Arbeiterinnen beauftragt worden waren.

Die katholische Kirche und die Textilindustrie

Schon anderswo ist dieses auf den ersten Blick vielleicht überraschende Zusammenspiel zwischen kirchlichen Institutionen und gewissen Industrieunternehmen beleuchtet worden. 2021 zeigte eine Reportage im «Beobachter», dass bis in die 1960er-Jahre hinein junge Frauen von Schweizer Fürsorgeämtern als billige Arbeitskräfte in eine Toggenburger Spinnerei des berühmten Schweizer Industriellen Emil Bührle geschickt worden waren. Dort arbeiteten sie für «Kost und Logie». Wohnen konnten die jungen Frauen, zusammen mit rekrutierten Italienerinnen, im fabrikeigenen «Marienheim». Hier unterstanden sie der Aufsicht der Ingenbohler Schwestern.

Für die Spinnerei bedeutete diese Unterbringung die unkomplizierte Verfügbarkeit von billigen Arbeitskräften, die Fürsorgebehörden konnten mit solchen Platzierungen unliebsame «Fälle» kostengünstig regeln und die Ingenbohler Schwestern wiederum bekamen die Möglichkeit, ihren Glauben und ihre Vorstellungen einer frommen Lebensführung den jungen Frauen einzubläuen. Die Firma Bührle bedankte sich überdies mit grosszügigen Spenden an das Mutterhaus in Ingenbohl. Auch für das ebenfalls von den Ingenbohler Schwestern betriebene Marienheim in Rüti im Glarner Hinterland ist die Unterbringung von «Versorgten» und die daraus resultierende Zwangsarbeit in der Nachkriegszeit belegt, wie der Journalist Yves Demuth in seinem Buch «Schweizer Zwangsarbeiterinnen» zu zeigen vermag.

In den Marienheimen galten strikte Regeln. Die Haus- und Disziplinarordnungen wurden in Abstimmung zwischen der Kongregation und der Direktion der jeweiligen Fabrik ausgearbeitet. Gebet und Kirchgang waren fest in die Tagesstruktur integriert und die sechs Arbeitstage pro Woche waren bis zu zwölf Stunden lang. Verlangt wurden Disziplin und Ordnung, die persönliche Freiheit war streng reglementiert und die Schwestern hätten sich, laut der Historikerin Esther Vorburger-Bosshart «[…] auch bei der Betreuung der Mädchen in der Freizeit vor allem an der Gewinnmaximierung des Betriebs orientiert […].» Eine ehemalige Insassin eines Glarner Mädchenheims erinnerte sich 2011 in einem Zeitungsinterview an ihre Zeit im Heim und der Fabrik: «Die Schwestern hatten uns unter totaler Kontrolle» und «es gab einfach nicht viel Gefreutes».

Hauseigener Altar des Mädchenheims in Rüti, 1951. Quelle: Landesarchiv Glarus, FOT 2.54-14

Das Aufkommen der Kongregationen

Doch wer waren diese Ingenbohler Schwestern, die sich mit ihrer auffälligen Ordenskleidung und ihrer Strenge in die Erinnerung vieler ehemaliger Insass*innen von Heimen und Anstalten in der Schweiz eingebrannt haben? Zusammen mit einer grossen Zahl weiterer Kongregationen wurden sie im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die Industrialisierung und die sich dadurch schnell verändernden und vielerorts verschlechternden sozialen Verhältnisse gegründet. Überall in Europa entstanden Ordensinstitute – oftmals aufgebaut von männlichen Ordensleuten oder Priestern – und tausende junge Frauen traten in diese ein.

Weshalb sich Frauen für einen Eintritt in eine Kongregation entschieden, konnte verschiedene Gründe haben. Neben der religiösen Motivation oder dem Gefühl einer Berufung zum Leben als Ordensschwester dürfte insbesondere die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen und auszuüben und gleichzeitig ein gemeinschaftliches Leben zu führen – ausserhalb der Enge einer männlich dominierten bürgerlichen Familie – für viele Frauen von besonderer Bedeutung gewesen sein.

In den Kongregationen wurden die jungen Frauen für eine Tätigkeit im Bereich der katholischen Sozialfürsorge ausgebildet und schlussendlich in die unzähligen, ebenfalls zur gleichen Zeit aufkommenden katholischen Anstalten geschickt, wo sie für die Betreuung von Waisen, Menschen mit Behinderungen, Alten, Armen oder eben auch Arbeiterinnen zuständig waren. Damit wurde versucht, die sozialen Probleme in einer Zeit, in der die Industriebetriebe aus dem Boden schossen und deren Bedarf nach billigen Arbeitskräften tausende Menschen sozial entwurzelte, etwas abzufedern.

Junge Frauen des Mädchenheims in Rüti in Begleitung von zwei Ordensschwestern, 1952. Quelle: Landesarchiv Glarus, FOT 2.54-11

Die Kongregationen waren anders aufgebaut als die jahrhundertealten, sogenannt monastischen Orden. Ihre Mitglieder galten aus kirchlicher Perspektive als «Schwestern» und nicht als «Nonnen». Diese Abgrenzung war wichtig, damit sich die Schwestern nicht an die für Nonnen vorgesehenen strikten Tages- und Gebetsrhythmen halten mussten, die eine gleichzeitige weltliche Tätigkeit verunmöglicht hätten. So erst konnten sie ihre langen Arbeitstage ohne permanente Unterbrechungen leisten. Das Gebet war weiterhin wichtig, aber stand nicht mehr über der Betätigung der Schwestern in der Gesellschaft. Im Gegensatz zu den monastischen Orden war für einen Eintritt in eine Kongregation auch nicht unbedingt eine grosse Mitgift nötig, die Schwestern finanzierten ihr Leben in der Kongregation durch ihre Arbeitsleistung.

Die Ingenbohler Schwestern wurden – wie auch die im Glarnerland ebenfalls präsenten Menzinger Schwestern – vom Kapuzinerpater Theodosius Florentini gegründet. Als eine der herausragenden Gestalten des Schweizer Katholizismus des 19. Jahrhunderts versuchte er, katholische Antworten auf die drängenden sozialen Fragen seiner Zeit zu entwickeln. Der Kampf gegen die Armut sollte nach ihm in erster Linie über eine Umgestaltung des Fabrik- und Industriewesens laufen. Der Misere grosser Teile der Bevölkerung hätte nach Florentini mit der Schaffung von Arbeitsplätzen begegnet werden sollen – nicht nur mit Spenden und Almosen im Sinne der etablierten katholischen «Caritas». In seiner Vorstellung sah er die Fabriken zu Klöstern werden, in denen die Arbeiter und Arbeiterinnen mit Fleiss und Ordnung ein christliches Leben führten. Zu diesem Zweck sandte er seine Kongregationsschwestern hinaus, um die katholischen Tugenden und den christlichen Glauben in die Industrie und deren Arbeiterschaft zu tragen. Mehrere Male kaufte er selbst stillgelegte Fabriken, um in diesen «verwahrloste» Kinder zu beschäftigen und katholisch zu erziehen. Diese Versuche scheiterten aber an seinen mangelnden unternehmerischen Kenntnissen.

Die Kongregationen als «kirchliche Unternehmen»

Damit zeigt sich allerdings deutlich, dass die grossen katholischen Kongregationen nicht nur eine Antwort, sondern auch eine Folge der rasanten ökonomischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Veränderungen im 19. Jahrhundert waren. Mit ihnen hielten unternehmerische Leitideen und ökonomische Denkmuster, beispielsweise das Ziel eines möglichst effizienten Umgangs mit Ressourcen oder die Idee, dass über Leistung und Disziplin das eigene Wohl verbessert werden könne, in die althergebrachten kirchlichen Strukturen Einzug. Der Kapitalismus machte also vor der Kirche nicht halt. Mit den Kongregationen entstanden, so könnte man sagen, kirchliche Unternehmen, deren Mitglieder eine kirchliche Arbeiterschaft bildeten, die mehrheitlich weiblich war.

Die grossen Kongregationen bestanden in der Regel aus einem sogenannten «Mutterhaus», dem eine Generaloberin vorstand. Diese zentrale Führung kontrollierte die Niederlassungen der Kongregation, bildete den Nachwuchs aus, verwaltete das Vermögen und führte Verhandlungen über Einsatzort und Einsatzdauer, Vergütung und Arbeitsbedingungen der Schwestern. Dabei stand das Wohlergehen der Schwestern selten im Vordergrund. Vollständig vom Willen der Generaloberin abhängig, arbeiteten sie äusserst hart. Die Historikerin Gisela Fleckenstein schreibt über die Lage der Schwestern im 19. Jahrhundert: «Ihre Arbeitskraft wurde oft bis an den Rand der Erschöpfung beansprucht, was in vielen Kongregationen zu einer überproportional hohen Sterblichkeit führte.»

Wenn sich auch die Kongregationen im Verlauf des 20. Jahrhunderts teilweise anpassten und die Arbeitsbedingungen geringfügig verbesserten, so änderte sich an der Grundstruktur des Engagements der Schwestern wenig: Es war schlecht entlöhnte, anstrengende Arbeit, die oftmals bis weit über die Belastungsgrenze eingefordert wurde. Die Kongregationen benötigten dadurch einen permanenten Nachschub an neuen jungen Frauen.

Gleichzeitig hatten das Aufkommen und die Tätigkeit der Kongregationen – wie bereits erwähnt – auch eine emanzipatorische Komponente. Als Gegenmodell zur bürgerlichen Vorstellung weiblicher Tätigkeitsfelder, die sich meist auf die Familie beschränkten, waren die Kongregationen mit ihrem gemeinschaftlichen Leben und der Möglichkeit einer Berufstätigkeit auf ihre eigene Weise attraktiv für gewisse junge Frauen.

Der langsame Niedergang

Doch wie für die Glarner Textilindustrie sollten auch für die katholischen Kongregationen im Verlauf des 20. Jahrhunderts schwierige Zeiten anbrechen. Noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts waren die Schweizer Institute stark gewachsen. Dies veränderte sich allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahl der Ingenbohler Schwestern nahm bereits seit 1941 ab, bei den Menzinger Schwestern begannen die Mitgliederzahlen ab den 1960er-Jahren rasant zu sinken.

Die Nachfrage nach Ordensschwestern im Heim- und Anstaltswesen war aufgrund der Hochkonjunktur der Schweizer Wirtschaft in den 1950er-Jahren nochmals stark gestiegen. Doch das Nachwuchsproblem führte dazu, dass die Kongregationen immer mehr Niederlassungen schliessen mussten. Yves Demuth schreibt in Bezug auf das Zusammenspiel von Kongregationen und Industrie: «Die Fabrikheime stellte das vor erhebliche Probleme, denn die Ordensschwestern konnte man nicht so einfach ersetzen. Sie haben dort fast gratis gearbeitet, weil sie beim Klostereintritt auf ein Leben in Armut geschworen haben.»

Gruppenfoto des Mädchenheims in Rüti, 1954. Quelle: Landesarchiv Glarus, FOT 2.54-12

Gleichzeitig veränderte sich die Schweizer Gesellschaft rasant. Mit der 68er-Bewegung kam es zu einer gesellschaftlichen Liberalisierung, die mit neuen Perspektiven auf Erziehung und einem erhöhten Anspruch auf persönliche Freiheiten einherging. In diesem Zug kam auch das Heim- und Versorgungssystem in der Schweiz immer stärker in die Kritik. Ausserdem tauchten ab den späten 1950er-Jahren vermehrt Berichte über Missstände in diversen Fabrik- und Erziehungsheimen auf, in denen die Insassen und Insassinnen teilweise gefesselt, eingesperrt oder körperlich misshandelt wurden.

Aus diesen Gründen kam es ab den 1960er-Jahren immer häufiger zur Abgabe respektive Übergabe der von den Kongregationen in Heimen, Schulen oder Spitälern erbrachten Leistungen. In den 1980er-Jahren war dieser Prozess mehrheitlich abgeschlossen und die Kongregationen hatten ihre gesellschaftliche Stellung eingebüsst.

Die Industrie, die Heime und die Welt im Wandel

In den Mädchenheimen der Glarner Textilindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg trafen also zwei Gruppen von Frauen aufeinander, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht hätten sein können: Religiöse, strenge Ordensschwestern kontrollierten das Leben der jungen Arbeiterinnen, deren Drang oftmals nach persönlicher Freiheit stand und die den Aufenthalt im Tal als einengend empfanden. Auf den zweiten Blick zeigen sich aber auch wichtige Gemeinsamkeiten: Auch wenn die einen über die anderen wachten, so wurden doch beide Frauengruppen in erster Linie als billige Arbeitskräfte eingesetzt und beiden wurde ein spezifischer Platz in der Industriegesellschaft zugewiesen. Sie waren für die textile Produktion während langer Zeit praktisch unersetzbar.

Die Glarner «Mädchenheime» bieten uns zudem einen interessanten Blick auf die sich in der Nachkriegszeit rasant verändernde Welt. Auf der einen Seite sehen wir die das Tal prägende Industrie, welche die globale Konkurrenz im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer stärker zu spüren bekam. Die Textilproduktion verlagerte sich zunehmend – unter dem Druck von arbeitsrechtlichen Verbesserungen, verstärkten Umweltschutzauflagen und damit einhergehend steigenden Lohn- und Produktionskosten – aus Europa in diverse Länder des Globalen Südens, in denen weiterhin tiefe Löhne gezahlt und lange Arbeitstage eingefordert werden konnten und weniger Umweltschutzvorschriften eingehalten werden mussten. In der globalen Textilproduktion werden bis heute vielfach Frauen beschäftigt, die unter schlechten Bedingungen und für äusserst geringe Löhne arbeiten. Und bis heute profitiert die Textilbranche von der Ausbeutung und Entrechtung weiblicher Arbeitskräfte.

Auf der anderen Seite sehen wir die Verwalterinnen der an die Industrie angegliederten Mädchenheime – die Kongregationen – die sich im 19. Jahrhundert als international tätige Netzwerke aufgestellt hatten, und die damals im Aufbau der neuen wirtschaftlichen und sozialen Realitäten in Europa kräftig mitmischten. Ihr Einfluss begann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rapide zu schwinden und irgendwann konnten sie in der Schweiz kaum mehr junge Frauen für einen Eintritt in das Ordensleben begeistern. Von den knapp 3000 Ingenbohler Schwestern, die es heute noch gibt, leben nurmehr 300 in der Schweiz. Der grösste Teil lebt in Niederlassungen in über zwanzig anderen Ländern. Viele der Schwestern finden sich beispielsweise in Indien oder Uganda, wo sie sich in erster Linie aus der lokalen Bevölkerung rekrutieren.

Die Textilindustrie und die Kongregationen entwickelten sich also mit erstaunlichen Parallelen und traten in der Schweiz etwa gleichzeitig in eine Phase des langsamen, kontinuierlichen Niedergangs ein. Und auch wenn Spuren und gewisse Reste von beiden bis heute vorhanden sind, so haben sie mittlerweile ihre gesellschaftliche Bedeutung in den Verwerfungen einer sich globalisierenden Wirtschaft und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen grösstenteils eingebüsst.

Literatur:

- Demuth, Yves (2021, 26. August). Akte Bührle: Zwangsarbeit in der Spinnerei. Beobachter.

https://www.beobachter.ch/gesellschaft/akte-buhrle-zwangsarbeit-in-der-spinnerei-347069. Abgerufen am 28.11.2023. - Demuth, Yves (2023). Schweizer Zwangsarbeiterinnen. Eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit. Beobachter Edition.

- Fleckenstein, Gisela (2021). Frühling der Frauenkongregationen. Anmerkungen zur Gründung sozial-karitativer Gemeinschaften im 19. Jahrhundert. In Brodkorb, Clemens & Burkhard, Dominik (Hrsg.): Neue Aspekte einer Geschichte des kirchlichen Lebens: zum 10. Todestag von Erwin Gatz. Schnell & Steiner.

- Honegger, Susan (2022). Spinnerei. Baeschlin Verlag.

- Vorburger-Bossart, Esther (2018). Ordensschwestern in der Ostschweiz im 20. Jahrhundert. Theologischer Verlag Zürich. https://doi.org/10.5281/zenodo.3903396, 10.34313/978-3-290-18143-7.

- Winata, Ageng (2006). Arbeiterinnenheime im Kanton St. Gallen. Fabrikklöster der Textilindustrie. Lizenziatsarbeit. Universität Zürich.

- Wintle, Tina (2011, 21. Dezember). Appell an die Einfachheit. Glarner Woche, S. 9.

Ein besonderer Dank geht an Claudia Kock Marti und Susanne Peter-Kubli für die Unterstützung bei der Recherche.